Al leer aquella noticia, no pude evitar acordarme de mi bisabuelo, y mi última conversación con él. Tras ver el titular y sentir un deseo irrefrenable de entrar en el enlace, noté una punzada en el pecho, aunque en ese momento no supe interpretar lo que decía mi organismo. A medida que avanzaba en el cuerpo de la noticia, peor me iba encontrando, y más ansiedad se acumulaba en mi interior al entender el porqué de mi reacción. Para cuando llegaba al final, sentía el corazón como si me lo hubieran metido en una lavadora. Cada latido resonaba en mi aturdida cabeza como un golpe de tambor. Al apartar la vista del ordenador, casi pude sentir a mi bisabuelo delante de mí, como si de un aviso de ultratumba se tratase.

Su nombre era Tomás. Había nacido en el seno de una familia acomodada de alfareros. Lo más sencillo para él hubiese sido continuar con el negocio familiar, pero prefirió dedicarse a la enseñanza. Al acabar sus estudios, el camino fácil habría sido convertirse en tutor de los hijos de algún señorito, pero él se fue a llevar a cabo su labor docente a una pequeña aldea. En aquella época, las decisiones políticas de estos pueblos las tomaban las personas “cultas” del municipio: el alcalde, el boticario, el matasanos, el maestro y el sacerdote. Para que os hagáis una idea del tamaño de la villa, en las reuniones del ayuntamiento estaba mi bisabuelo con el cabecilla de la familia más numerosa, cuyos miembros representaban casi el cincuenta por ciento de la población, dedicada a la agricultura y la ganadería. Por no haber, no había ni cura. Para dar misa venía todos los domingos el capellán del pueblo vecino, montado en burro.

Mi bisabuelo dedicó su vida a la enseñanza de la gente humilde, en una época donde no hacía falta tener una carrera, varios másteres y unas oposiciones para poder hacerlo. Bastaba con saber leer, escribir y realizar algunas operaciones aritméticas básicas para ser considerado una persona culta. Y aun así, su labor estaba mucho más valorada, porque muy pocos tenían acceso a esa educación tan básica. Con esto no quiero decir que mi bisabuelo no fuese una persona erudita y bien instruida. Era un hombre docto en materias tan dispares como la historia antigua, la geología, la botánica o la química. Prácticamente todas las generaciones nacidas durante diez lustros pudieron formarse gracias a él. Incluso hoy día, los octogenarios siguen hablando a sus nietos con respeto reverencial de la figura casi mitificada de don Tomás, el maestro. No pocos atribuyen a su persona el hecho de que, actualmente, aquella pequeña aldea tenga los negocios más prósperos de la comarca. La formación es siempre lo que trae la riqueza.

Una tradición antigua, especialmente arraigada en los pueblos, consiste en poner los nombres de los antepasados a las nuevas generaciones. En mi caso, esto ocurre incluso aunque mis padres no quisieran llamarme como mi bisabuelo. Para la gente del pueblo siempre he sido Tomasito, aunque mi nombre sea Eduardo. Según los vecinos, soy la viva imagen de mi antepasado, mucho más parecido a él en apariencia y personalidad que cualquiera de sus hijos o nietos. Quizás por esto, cuando se veía más anciano y enfermo, decidió contarme una historia de su juventud, que jamás reveló a nadie salvo a mí. Como ya os he dicho anteriormente, fue mi última conversación con él. Yo tenía seis años en aquel momento, pero la intensidad de sus palabras y la forma en que me miraba se quedó grabada en mi memoria y en lo más hondo de mi ser.

Me dijo que una vez tuvo un sueño estando despierto. Había sido tan real que no podía asegurar si le había ocurrido de verdad o había sido únicamente un producto de su imaginación. Según palabras textuales suyas, para él era imposible distinguir ese momento vivido de cualquier otro que haya tenido estando consciente.

Él se encontraba tranquilamente en su casa, sentado en el sofá leyendo un libro sobre el ludismo en la Inglaterra del siglo XIX, que decidió coger tras oír que un vecino se había comprado un tractor. De pronto, sintió como si le arrancasen de donde estaba y le transportasen a otro lugar distinto, de una forma tan rápida que su mente tardó varios segundos en comprender que lo que tenía delante no era su salón.

Ante él apareció un ser con apariencia humana, aunque mi bisabuelo hubiera dicho que tenía un aura de divinidad. El aspecto era el de un hombre joven, de veintipocos, pero en su mirada profunda se apreciaban infinitos años. Algo le decía que aquel extraño aún no había nacido, a pesar de estar delante de él. Se presentó con un tono jovial y amigable. Le dijo su nombre, que era el de uno de los siete sabios de Grecia, aunque aquel ser parecía venir de una época muy distante en el tiempo. Mi bisabuelo no tuvo que responderle, el desconocido ya lo sabía todo sobre él…

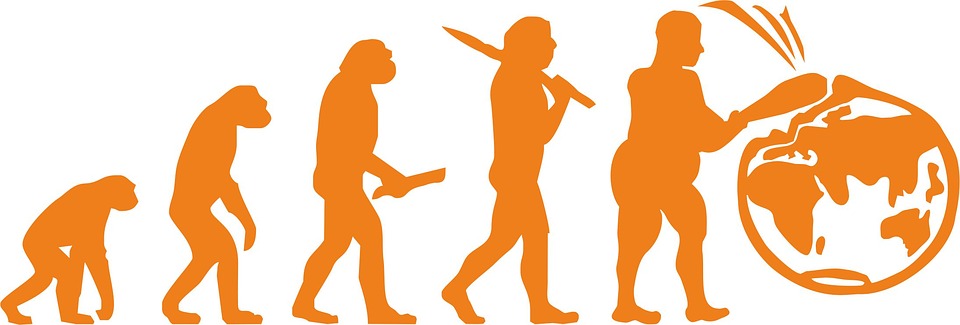

Entonces, el ser le mostró un lugar donde humanos vestidos con pieles trabajaban para sobrevivir con sus manos desnudas. Desarrollaban técnicas y las combinaban con sus experiencias para mejorar esas habilidades, consiguiendo hacer las labores cada vez mejor y más rápido. En la comunidad, los más expertos en cada tarea eran los más valorados.

Un día, una persona imaginativa construyó un artilugio, con el que empleaba menos tiempo y esfuerzo que el resto. Acababa sus labores mucho antes, y podía dedicarse a otros quehaceres, o simplemente a descansar. Lo más experimentados, que llevaban toda la vida haciendo las cosas como siempre se habían hecho y tenían más dominio que el resto, se negaron a aceptar las ventajas de la recién inventada herramienta. Cuando se dieron cuenta de que los estaba desplazando, intentaron sabotear a los usuarios de herramientas a los que habían menospreciado, pero ya era tarde…

El sabio chasqueó los dedos.

Pasaron muchos milenios. La gente usaba infinidad de herramientas en todos los oficios, cada vez más complejas y precisas. No sólo habían mejorado los diseños iniciales de los creadores, también las técnicas y aplicaciones de las mismas, alcanzando metas inimaginables en el momento de concebirse los artilugios. Habían llegado a ser tan perfectos en su uso, que necesitaban mucho conocimiento y especialización para su manejo. Los que conseguían elaborar los enseres más complicados y refinados eran los más valorados por la comunidad.

Un día, una persona imaginativa construyó una herramienta tremendamente sofisticada, pero muy simple de usar, que permitía que gente sin la menor formación pudiera conseguir en poco tiempo lo que requería años de aprendizaje y práctica. Los más experimentados, que llevaban toda la vida haciendo las cosas como siempre se habían hecho y tenían más dominio que el resto, se negaron a aceptar las ventajas de la recién inventada máquina. Cuando comprendieron que estaban empezando a perder sus empleos porque sus servicios eran más costosos y más lentos, intentaron sabotear las máquinas, pero ya era tarde…

El sabio volvió a chasquear los dedos.

No demasiados siglos después, la gente fabricaba casi todo lo que necesitaba usando máquinas, que habían sido perfeccionadas y desarrolladas al extremo, llegando a no necesitar que una persona las manejase. Uno solo de estos autómatas podía hacer el trabajo de toda una cuadrilla, mucho más rápido y con menor coste, sin el riesgo del error humano. Las carísimas y complejas máquinas empezaban a ser cada vez más valoradas, siendo los poseedores de estas los mejor vistos por la sociedad, mientras la gran mayoría de la población se iba quedando sin trabajo ni reconocimiento. Esto era un problema para los dueños de las máquinas, que necesitaban a los demás. ¿Para qué les servía producir bienes de consumo que nadie podía consumir?

Un día, las personas imaginativas se vieron forzadas a buscar otros caminos, donde las máquinas no llegasen a tener presencia. Para ello tuvieron que reinventarse. Precisaban cada vez más estudios y formación para desarrollar trabajos no mecánicos, que requiriesen astucia, intuición, creatividad, carisma o buena presencia. Volvieron a convertir la tecnología en su herramienta. Dejaron la producción de bienes de consumo a las máquinas y la mayoría de la población se dedicó a dar servicios donde estas habilidades eran insustituibles: médicos, vendedores, camareros, conductores, abogados, gestores, maestros… Habían conseguido encontrar un hueco para las personas en un mundo donde las máquinas iban dominando cada vez más.

En ese momento, el sabio se volvió hacia mi bisabuelo:

-Las personas imaginativas seguirán creando máquinas cada vez más humanas, hasta el punto que serán más inteligentes que sus creadores. Toda actividad la hará mejor una máquina. Diagnosticarán y curarán con total exactitud, conducirán sin el más mínimo error y sin cansarse, una pantalla interactiva será el profesor perfecto para las futuras generaciones… ¿Qué crees que pasará cuando los dueños de las máquinas entiendan que no necesitan a los demás? ¿Que pueden dedicarse a sus placeres sabiendo que todo lo que desean se lo puede dar un ser artificial?

A mi bisabuelo sólo se le ocurrió una cosa que decir:

-¿Es ya demasiado tarde?

-El progreso es inevitable -respondió el sabio, muy serio-. Siempre es tarde para detener lo inevitable.

-¿Estamos seguros de que esto es progreso?

Fran Muñoz Castro

Las noticias que inspiran esta historia:

https://www.xataka.com/medicina-y-salud/cuando-el-doctor-robot-diagnostica-mejor-que-el-ser-humano

https://elpais.com/elpais/2016/11/01/talento_digital/1478021936_889288.html

Por si alguien desea saciar su curiosidad sobre el ludismo en la Inglaterra del siglo XIX:

https://es.wikipedia.org/wiki/Ludismo

Imagen de pixabay.com